他社の周年事業の実態を知ろう!

Webアンケート調査コラム

調査会社を通して、当社が独自に行ったインターネット調査。各社の周年事業に関する実態を把握することを目的とする。

本コラムは、当社周年の専門スタッフのアキラが、周年事業に興味関心をもっている企業の担当者に説明するセミナー形式で進めていきます。

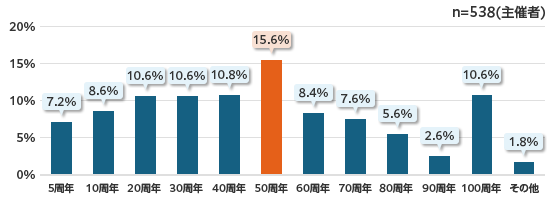

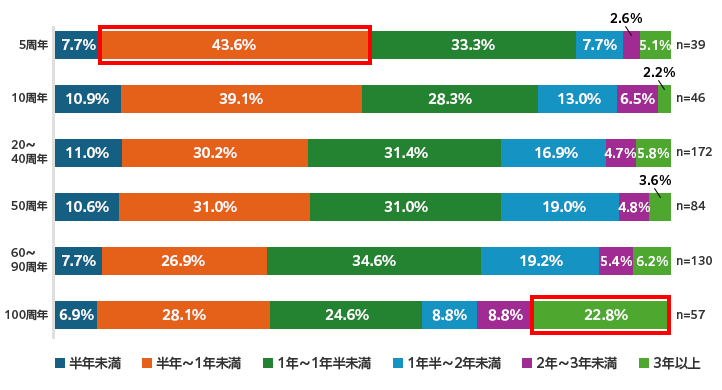

結果は次の通り

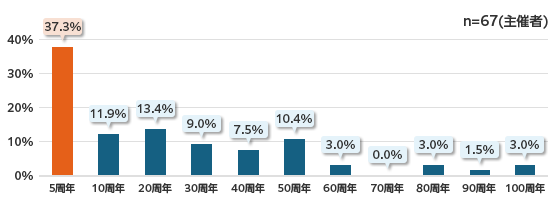

業種によって傾向が違うのも興味深いですよね。

今回のアンケートはこのような結果でしたが、“周年事業を何周年でしなければならない”という決まりがあるわけではありません。逆に、周年事業は企業ごとに自由に決められるものですので、前回ご紹介した対象や目的によって何周年の周年事業を実施するのか決めていくのも良いと思います。

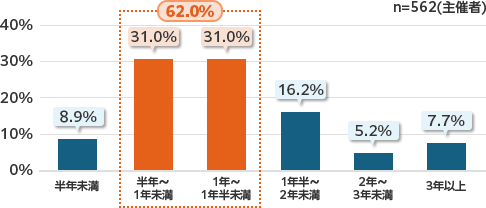

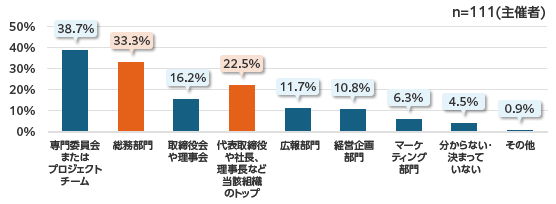

結果は次の通り

皆さんの記憶力には驚くばかりです。とてもやりがいを感じます…

一般的に目的の数が増えれば、その分検討する時間が必要になりますので、早い時期から検討を開始すると考えられます。

いつから検討を開始するかを決める際は、“自社の周年事業の目的やそれを達成するために実施する施策内容をあらかじめ想定すること”が大切です。また、慣れない作業になるかと思いますので、余裕をもって早めに着手することをおすすめします。

なお、一般的な施策とスケジュールの例は、周年お悩み相談コラム 第7回「周年事業の準備はいつ頃からはじめるの…」で詳しくご紹介しております。ぜひご参照ください。

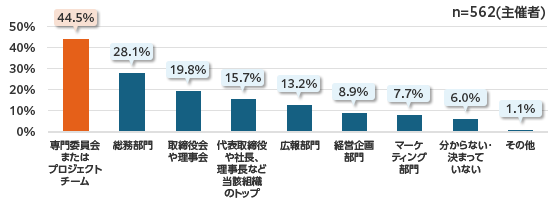

結果は次の通り

はい、その通りです。ご理解いただきありがとうございます。

今回の周年セミナーはここまでです。“何周年記念を、いつ頃から検討しているのか、また誰が(どこが)主体となって進めるのか”についてのアンケート結果をご紹介しました。

皆さん、余裕をもって周年事業を進めるために➊何周年の周年事業を➋どこが主体となって進めるかを決めたら➌早めに具体的な施策の検討を始めるように心掛けてください。

当社では、初回ヒアリングの際に、基本方針から具体的な施策、スケジュール感を一通り確認させていただきます。ぜひお気軽にご連絡ください。

こちらこそ、ありがとうございました。

とてもうれしいです。次回もよろしくお願いしますね。

何周年の周年事業を実施するのか、どのような施策をするのか、具体的な事例でご確認いただくと分かりやすいと思います。下記リンクから、事例紹介をぜひご覧ください。

また、事例紹介一覧ページに絞り込み機能が追加されました。「対象者」「目的」「サービスメニュー」「周年年数」で絞り込みができるようになりましたので、ご自身に合った事例を選び、ご参考にしてください。