労働災害を防止するため、必ず実施するよう法律で義務づけられている職場の安全教育。災害が後を絶たない中で、安全教育のあり方について教育担当者がさまざまな悩みを抱えていることが分かりました。

安全教育に携わる方々、安全教育について興味関心の高い方々に向けたコラムを、4回にわたってお届けします。第1回は、教育担当者はどのような悩みや課題を抱えているのか、どのような対応策があるのか、などについてです。私たち日立ドキュメントソリューションズが独自に行ったアンケート結果も交えた内容となっています。今回は安全教育担当者のアンケート結果に焦点を当てて、考察をいたします。

調査対象:製造業、物流・運輸・運送・倉庫業、建設・工事業のいずれかに従事している安全教育を担う安全衛生管理者および安全教育研修受講者の方で、従業員規模300名以上の企業に勤めている方

調査方法:インターネット調査(2024年3月時点/当社調べ/N=1,000(安全衛生管理者:500、安全教育研修受講者:500))

《目次》

安全教育担当者の悩み

ご存じのとおり、職場の「安全教育」は法律で義務づけられていて、雇い入れ時、作業内容変更時には、都度実施する必要があります。

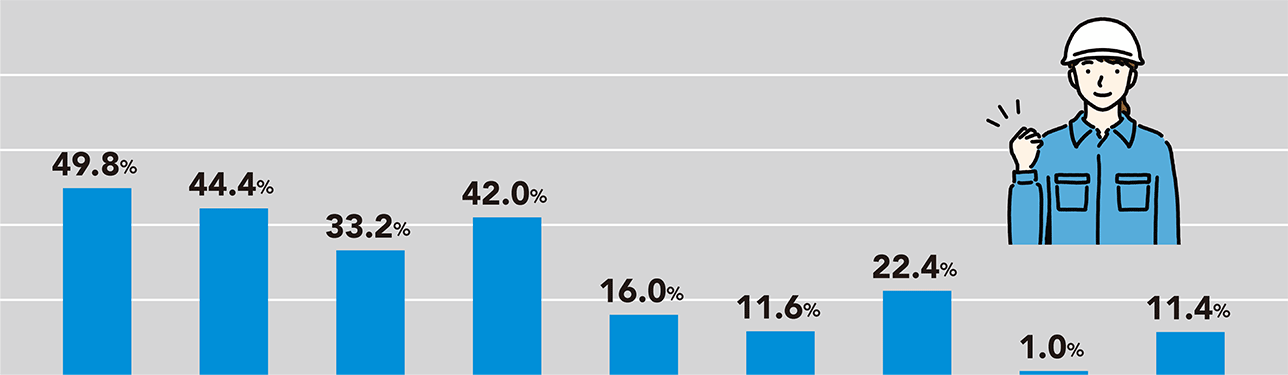

この安全教育について私たちがアンケートを行ったところ、教育担当者の9割近くが何らかの課題を感じていることが分かりました。

安全教育の課題

安全教育の課題

N=500(安全衛生管理者)

- 教育内容を

実践へ適用

することが

難しい - トレーニングの

効果測定

が難しい - 参加者の

モチベーションの

向上が難しい - 内容の更新や

改善が

追いついて

いない - テクノロジーの

活用不足 - 予算の

制約がある - その他

- 課題に

感じている

ことはない

私たちが独自に行ったアンケートでも、「教育内容を実践へ適用することが難しい」が34.0%、「トレーニングの効果測定が難しい」も43.6%あり、座学だけの難しさ、実際の作業現場とのギャップや、教育の効果についての悩みや課題を感じている方が多いことが分かりました。

「実践への適用」については、追って詳しくお伝えする予定ですが、今回は43.0%の回答があった「参加者のモチベーションの向上が難しい」について取り上げました。

「参加者のモチベーションの向上が難しい」要因はどこにあるのでしょう。私たち日立ドキュメントソリューションズは、いわゆる「マンネリ化」が原因のひとつであり、大きな割合を占めているのではないかと考えています。

では、このマンネリ化を解消し、教育効果を高めるためには、どのようなことが必要でしょうか。

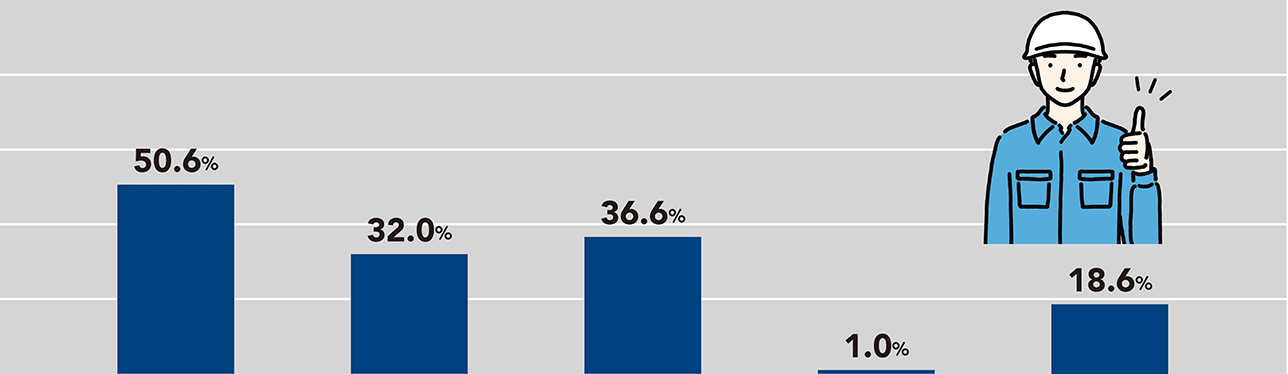

効果向上のために必要なこと

効果向上のために必要なこと

N=500(安全衛生管理者)

- 興味を引く内容や

実践的な教育手法 - 参加意欲

の向上 - フィードバック

の受け入れ - 参加者の

理解度の確認 - インタラクティブ

な教育手法

の活用 - リソースの

提供 - 目標と成果の

明確化 - その他

- 特にない

『効果向上のために必要なこと』についてのアンケートを見ると、「興味を引く内容や実践的な教育手法」、「参加意欲の向上」、「参加者の理解度の確認」が上位に挙げられています。教育担当者の危機感が伝わってくる回答結果でした。

実機教育を行う企業も

より興味を持ってもらえる教育、作業現場に近い体験ができる教育として、「実機教育」を行っている企業があります。

実機教育とは、例えば古い設備や施設を活用し、手が巻き込まれた状況が分かるよう手の代わりに棒を差し込んだり、転落による衝撃を感じてもらうためにマネキンを落としたりするなど、実際の作業に近い環境を再現し、労働災害を目の当たりにしてもらう教育です。

取り入れたい教育方法

取り入れたい教育方法

N=500(安全衛生管理者)

- シミュレーション

重視の訓練 - インタラクティブな

オンライン教育 - VRを活用

した訓練 - その他

- 特にない

アンケートでも「シミュレーション重視の訓練」を半数以上、50.6%の方が『取り入れたい教育方法』として挙げています。

実機教育はこのシミュレーションを重視した訓練のひとつ。実機、つまり、実際の設備や施設、機器を使用して行うわけですから、あらゆる災害を想定し、そのすべてを再現することができれば、実機教育に優るものはないかもしれません。しかし、実機教育を行うのは簡単ではありません。それなりの広いスペースが必要ですし、さまざまな災害を一つひとつ再現するには、かなりの設備が不可欠です。そのうえ、保管しておくスペースや補修にかかるコストも必要になるため、実機教育を取り入れることのできるのはごく限られた企業だけではないでしょうか。

VR※という選択

その点、VRを活用すれば、実機教育に比べてコンパクトなスペースで、災害事例などを疑似体験教育することが可能になります。(※VR:Virtual Reality)

アンケートでも36.6%の方が、「VRを活用した訓練」を教育に取り入れたいと回答しています。

私たちのお客さまである安全教育担当者からも「従来どおりの座学をベースとした安全教育と比較すると、VRを使った教育の方がマンネリ化対策にもなるため、学習効果が高く、労働災害を減らす一助になる」と聞きます。しかし、VRを導入すれば万全というわけではありません。

そもそも教育で災害が減るかといわれても、それを実証することはできません。災害を減らすために、設備を改善したり、取り扱いルール順守を徹底したり、作業環境の安全面を整備したり、さまざまな施策を打つ。教育はそのひとつに過ぎないからです。

とはいえ、マンネリ化している教育に疑似体験というスパイスを利かせることができる。VRにはそんなチカラがあると私たちは思っています。

デモ体験のススメ

「かつて流行に乗ってVRを教育に取り入れたけど止めてしまった」という方々が多くいました。

2016年はVR元年といわれ、それまで高額だったVRが手頃な価格になり、さまざまな分野で取り入れられました。教育の場も例外ではなく、さまざまな企業が取り入れましたが、当時は「VRで教育をしたい」という思いばかりが先走り、導入したことがゴールになり、VRを上手く活用できていない事例を多く見受けました。

あれから8年。VRはメタバースに取って代わられた感もありますが、マンネリ化を打破し、安全教育の効果を高めるためにVRを活用する⋯⋯。その手法と可能性は間違いなくあると私たち日立ドキュメントソリューションズは考えています。まずは、私たちのVRをデモ体験してみてください。そして、単にVRを採用するだけでなく、VRを活用した安全教育をトータルに考えてみてはいかがでしょうか。

(第2回に続く)

クローズアップ職場の「安全教育」

クローズアップ職場の「安全教育」

- ●安全教育とは……

- 職場の安全教育とは、労働災害を防止するため、労働者に安全に関する知識を与える教育のこと。労働安全衛生法第59条により、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」と定められています。(出典:e-Govポータル:https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_6-At_59 ※2024年10月時点)

つまり、安全教育は企業が負うべき義務。原則として、所定の就労時間内に行い、費用についても企業が負担するものとされています。

- ●なぜ安全教育が必要か……

- 労働災害を防ぐには、労働者の経験値にかかわらず、一人ひとりが危険を理解し、安全な行動を取ることが重要です。安全に対する意識を向上させるために、安全教育は欠かせない取り組みといえます。

- ● 安全教育の対象者は……

- 業種や職種、雇用形態に関わらず、事業所内の全労働者に対して安全教育を実施する必要があります。

- ●安全教育の実施方法は……

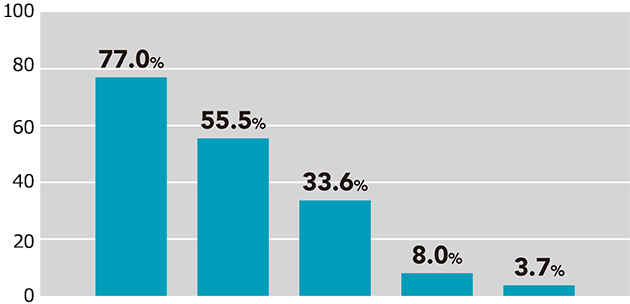

- 安全教育のやり方は、企業に委ねられていますが、アンケート回答項目の『安全教育実施形式』によると、「講義形式」が77.0%で最も多く、次いで「実地訓練」55.5%、「オンライン教育」33.6%と続いています。座学による講義形式と実地訓練、VR教育などを組み合わせた、いわゆるハイブリッド教育を行っている企業も増えていると聞きます。

安全教育実施形式

安全教育実施形式

N=1,000(安全衛生管理者:500、安全教育研修受講者:500)

- 講義形式

- 実地訓練

- オンライン

教育 - ワーク

ショップ - その他