労働災害防止を目的に、法律に基づいて行う職場の安全教育。教育担当者はさまざまな工夫を凝らして教育を行っていますが、それでも労働災害をゼロにすることは難しいものです。その原因のひとつが、危険感受性の低下と考えます。

このコラムは安全教育に携わる方々をはじめ、安全教育について興味関心の高い方々に向けて、全4回シリーズでお届けしています。第2回は「危険感受性」についての考察です。私たち日立ドキュメントソリューションズが独自に行ったアンケート結果も交えた内容となっています。

調査対象:製造業、物流・運輸・運送・倉庫業、建設・工事業のいずれかに従事している安全教育を担う安全衛生管理者および安全教育研修受講者の方で、従業員規模300名以上の企業に勤めている方

調査方法:インターネット調査(2024年3月時点/当社調べ/N=1,000(安全衛生管理者:500、安全教育研修受講者:500))

《目次》

なぜ危険感受性が低下したのか

ご存じの方も多いと思いますが、「危険感受性」についてもう一度おさらいさせてください。

危険感受性とは、何が危険か、どこが危険か、どうなると危険な状態になるのかなどを直感的に感じ取る能力、察知する能力のことです。昨今、この危険感受性が低下してきた要因を考えてみましょう。

ひと昔前の設備や機械は、例えば材料を切断する刃がむき出しになっていたり、近い距離でローラーが回転していたりと、危険な箇所がすぐ分かりました。しかし、最近では鋭利な部分や指などをはさんでしまいそうな部分はカバーで覆うなど、安全性を高める工夫がなされるようになりました。ところが、安全性が高まる一方で、一見するだけでは危険性の高い設備や機械に見えない、どこが危険な箇所なのか分かりにくい、そのような状況になってきたのです。

もちろん、設備や機械の安全性が高まったことで、ひと昔前に比べると労働災害は減少傾向にあり効果もありました。しかし逆に、労働災害を目撃する機会も減ったので、どうなると危険なのかについても分かりにくくなった、とも言えるのです。労働災害が減っているというデータだけを見て、安全になったと慢心する人も増えているのではないでしょうか。このようにさまざまな連鎖もあり、危険感受性がますます低下してきたのです。

- ※危険感受性については厚生労働省の以下URLにて解説されています。

出典:厚生労働省ホームページ(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo86_1.html)

労働災害は「油断」から

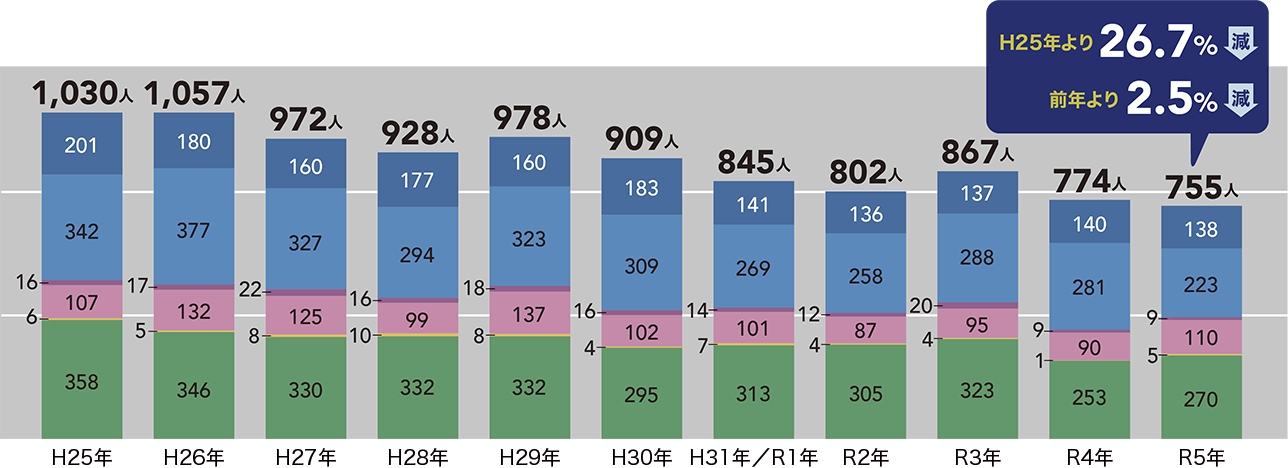

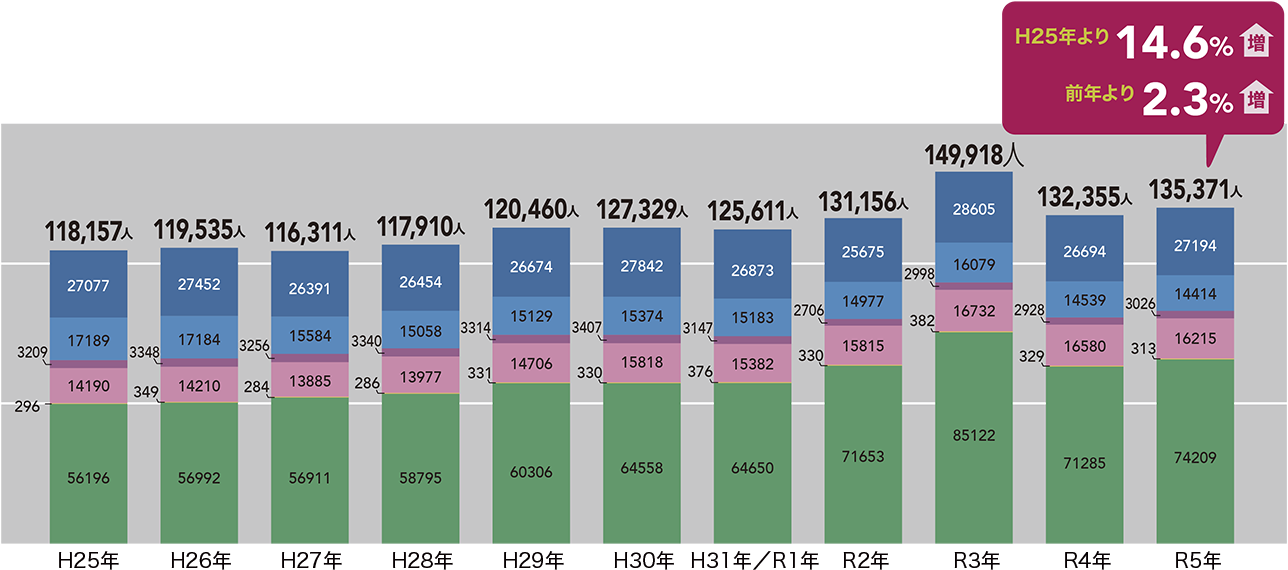

厚生労働省の資料を見ても、死亡につながるような重大な労働災害は減っていますが、死傷災害が増えていることが分かります。

業種別死亡災害発生状況(平成25年〜令和5年)

業種別死亡災害発生状況(平成25年〜令和5年)

製造業

建設業

交通運輸事業

陸上貨物運送事業

港湾運送業

その他

業種別死傷災害発生状況(平成25年〜令和5年)

業種別死傷災害発生状況(平成25年〜令和5年)

製造業

建設業

交通運輸事業

陸上貨物運送事業

港湾運送業

その他

「労働災害発生状況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/)を加工して作成

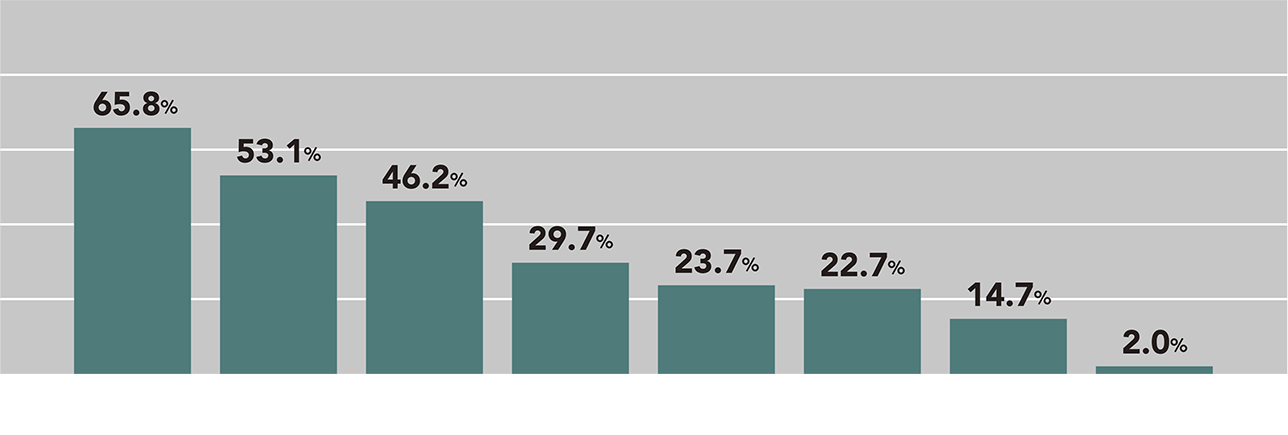

発生した災害

発生した災害

N=1,000(安全衛生管理者:500、安全教育研修受講者:500)

- 転倒・滑落

- はさまれ・

巻き込まれ - 切れ・

こすれ - 飛来・落下

- 感電・爆発

- 激突

- 特に発生した

災害はない - その他

私たちが独自に行ったアンケートでも、85%以上が何らかの災害を経験。その内訳は【転倒・滑落】が約65.8%で最も多く、次いで【はさまれ・巻き込まれ】が約53.1%、【切れ・こすれ】が約46.2%と続きます。その一方で、【特に発生した災害はない】は14.7%にとどまっています。

ではなぜ、このような労働災害がなくならないのでしょうか。

私たちはその原因をこう考えます。いつもと同じようにやっているから大丈夫。これまで災害が起きていないから大丈夫。そのような「油断」に、初心者だけでなく、熟練者も陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。その上、危険感受性は低下している状態が考えられます。こうした状況では労働災害が起きてしまっても、何ら不思議ではありません。

危険感受性を向上させるには

危険感受性が低下している中で、「油断」が引き起こす労働災害。油断するなと言っても、いつ、どこで油断をしないようにすれば良いのか分からないため、労働災害を防止するには、危険感受性を向上させることが大切だと考えます。

それでは、どのようにすれば危険感受性は向上するのでしょうか。

危険感受性は、人間の意識や感性に関するものなので、座学だけで向上させることは簡単ではありません。どれだけ知識を詰め込んでも、感受性を豊かにすることは難しい。それと同じです。

ただ、ひとつだけ自信を持って言えることがあります。それは、「一度、労働災害に遭った人は気をつけるようになる」ということです。二度と労働災害に遭いたくない。痛い思いをしたくない。その気持ちがあると、注意深く行動するようになるものですが、わざわざ労働災害に遭うことはできません。しかし、仮想空間で災害に遭うことはできます。VRを活用すれば、まさしく安全に労働災害を疑似体験することができるのです。

私たちのVRは「怖い」

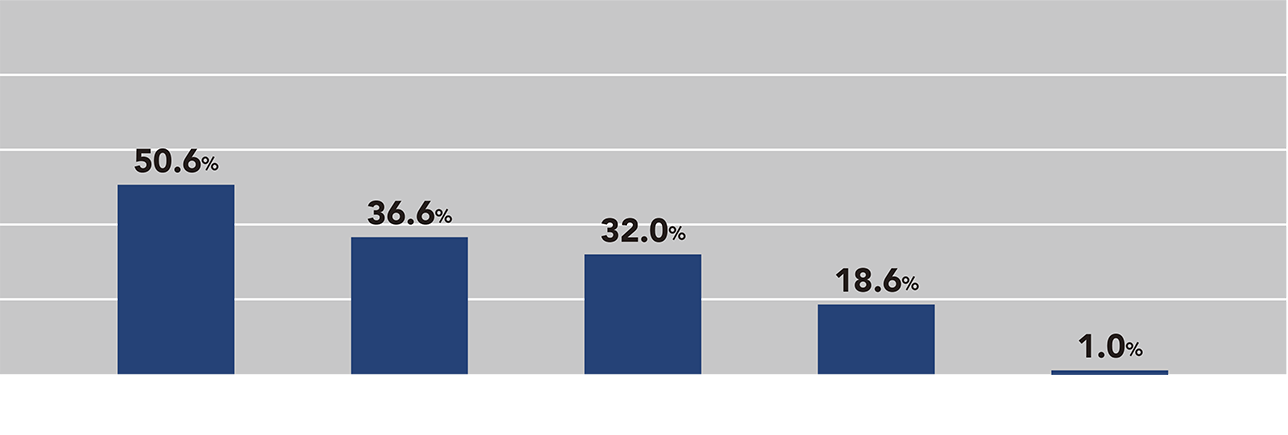

取り入れたい教育方法

取り入れたい教育方法

N=500(安全衛生管理者)

- シミュレーション

重視の訓練 - VRを活用

した訓練 - インタラクティブな

オンライン教育 - 特にない

- その他

このコラムの第1回でも取り上げましたが、「取り入れたい教育方法」として【VRを活用した訓練】が36.6%ありました。VRは認知度もあり、その期待も高いことが分かります。

しかし、ただやみくもにVRを活用すれば良いわけではありません。VRならではの特長を見極め、安全教育に生かすことが大切です。私たちがVRに求めたのは、危険感受性の向上に役立てること。そのため、臨場感を求めるだけでなく、「怖い」と実感してもらうことを第一に考えました。「痛い」と感じてもらうまではいかなくても、それに近い感覚を持つべきだと考えたのです。

私たち日立ドキュメントソリューションズのVRを活用した安全教育ソリューションで提供するVRは、労働災害は怖いと思ってもらうために、他のVRと比べると多少刺激的な作りになっています。視覚はもちろん、聴覚、触覚(痛覚)などに訴えることで、よりリアルな災害を体験できるようになっているのです。どのくらい刺激的なのかどのくらいの怖さが実感できるのか。ぜひ、私たちのデモを体験してみてください。危険感受性の向上にどのくらい役立つか、ご自身の身をもってご判断いただきたいと思います。体験をご希望の方は、当社にお気軽にお問い合わせください。

安全教育における私たちのVR活用法については、第3回のコラムで詳しくご紹介いたします。

- ※当ソリューションで提供するVR災害体感システムは、三徳コーポレーション株式会社の製品です。

(第3回に続く)

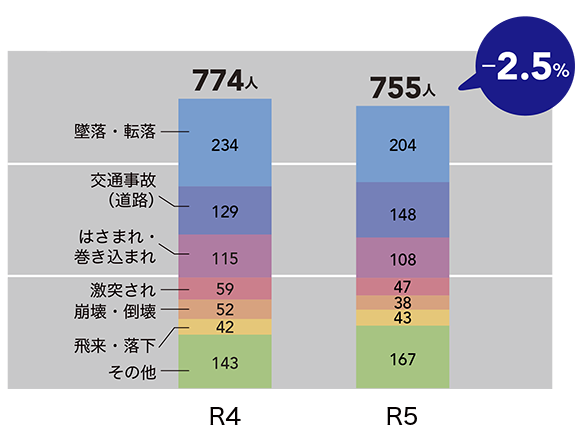

クローズアップ労働災害

クローズアップ労働災害

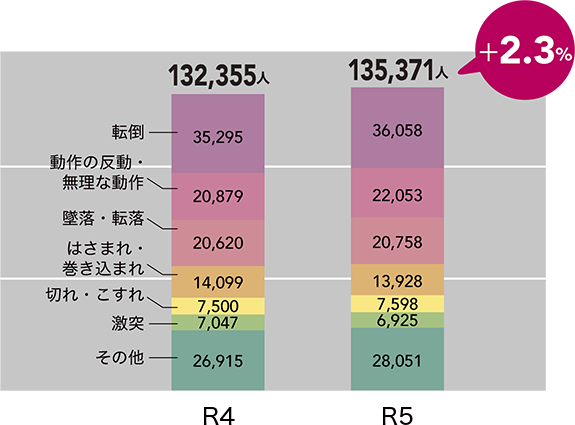

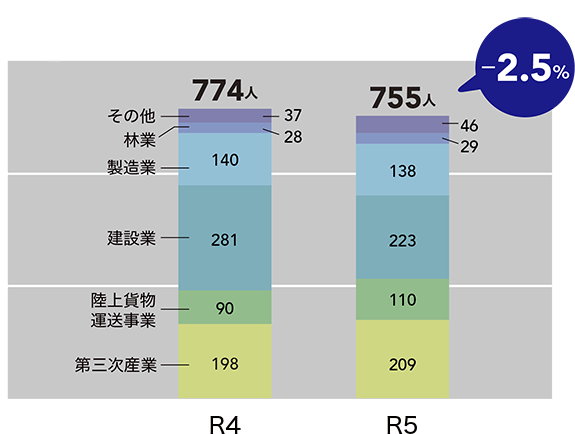

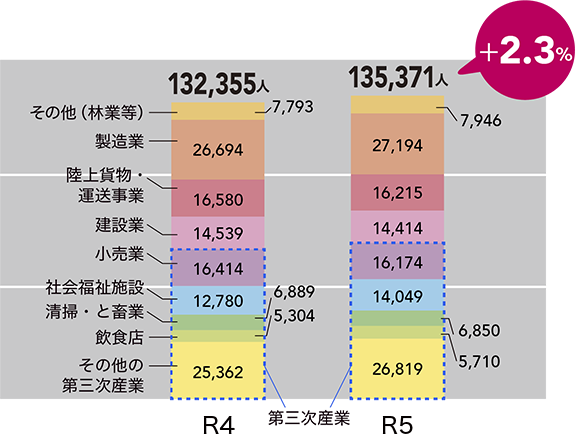

本文でも取り上げたとおり、労働災害の発生状況を見ると、死亡者数は減少していますが、死傷者数は増加しています。令和4年と令和5年を比べても、その傾向が分かります。

事故の型別労働災害発生状況(令和5年と令和4年の比較)

- 死亡者数

- 休業4日以上の死傷者数

業種別労働災害発生状況(令和5年と令和4年の比較)

- 死亡者数

- 休業4日以上の死傷者数

「労働災害発生状況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/)を加工して作成