文書管理支援ソリューションについて詳しく

お気軽にお問い合わせください

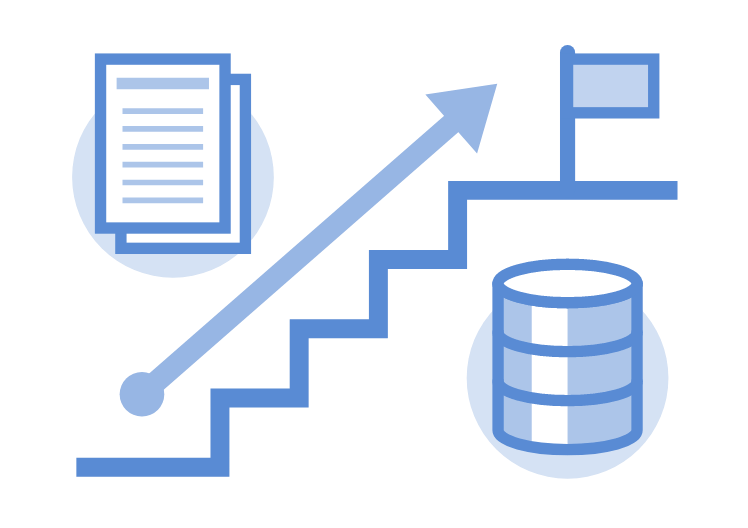

紙文書の保管スペース削減、情報の共有化、管理業務の負担軽減など、文書管理によって得られる効果はさまざま。自分たちの会社や組織は何のために文書管理を行うのか、目的をしっかりと整理して取り組むことが重要です。

管理した文書をどのように活用したいかイメージしておくことも重要です。データ化して各部署で閲覧できるようにする、原本を速やかに照会できるようにしておく、テレワークや在宅勤務でも文書を確認できるようにしておくなど、活用シーンを想定してシステムやサービスを選定しましょう。

保有文書の仕分け、回収、保管場所への移動など、文書管理を実行する際には煩雑で多様な付帯業務が発生します。こうした業務の作業量、担当する人員などを考慮して、余裕のある計画を立てましょう。

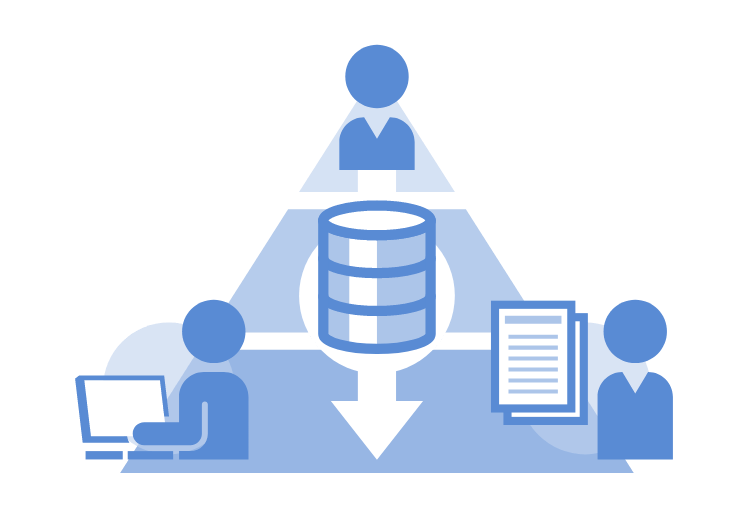

文書管理は本来の業務と並行して行うことになるため、作業の優先度が下がってしまいがちです。時にはトップダウンでその価値や目的を浸透させるなど、組織全体のプロジェクトとして取り組む体制をつくりましょう。

お問い合わせ、見積もり依頼はお気軽にご連絡ください。

文書管理は、自分たちで行うには煩雑で手間のかかる業務です。

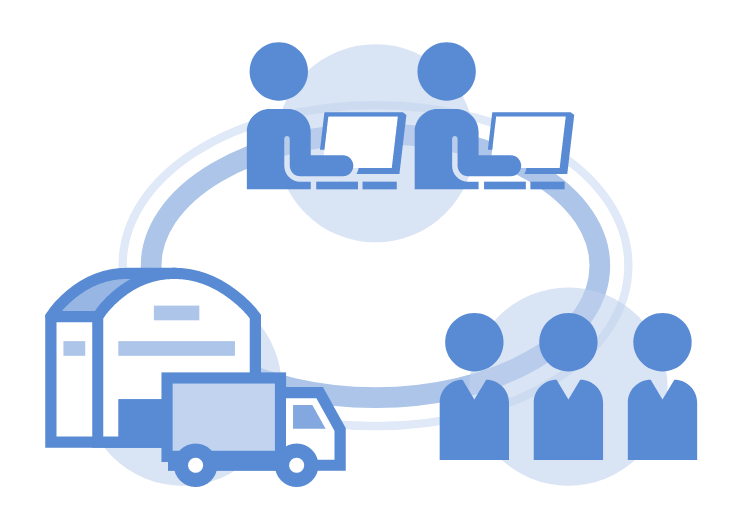

日立ドキュメントソリューションズの文書管理支援ソリューションは、「文書管理コンサルティングサービス」「文書電子化サービス」「文書管理システム」「別地保管サービス」の4種のサービスを複合的に組み合わせることで、お客さまのニーズに合った合理的なソリューションを、お客さまの負担少なく、一気通貫で導入することができます。

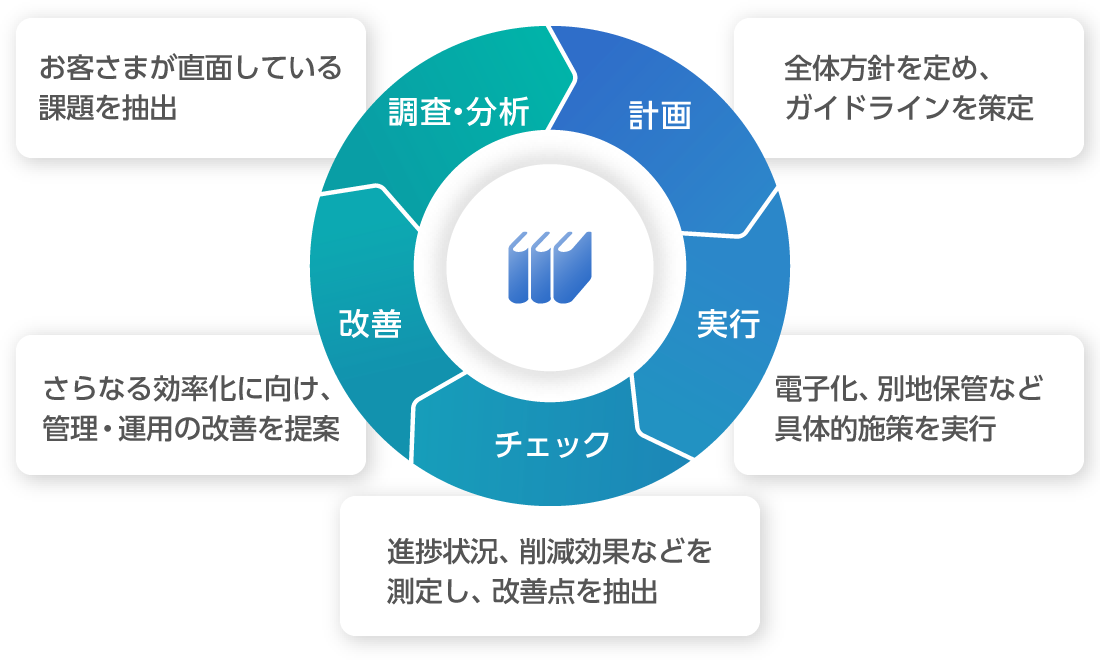

また文書管理は、オフィスの移転や統合、組織改編に伴う保管体制の見直しやワークスタイル改革など、変化する環境に応じて見直し、改善し続けることが重要です。日立ドキュメントソリューションズでは、お客さまの文書管理の現状調査から、新たなルール策定、環境構築、各種実行サービスの提供と運用、その後のチェック・改善まで、継続的に支援します。

文書管理の全工程を継続的に支援

文書電子化

+別地保管

省スペース化

文書電子化

+文書管理システム

見える化・共有化による

価値向上

コンサルティング

+文書管理システム

+別地保管

管理業務の効率化

日立ドキュメントソリューションズは、1972年「製造系の図面管理」を主とした「文書管理」を開始し、今日までオフィス、研究所、工場で扱う紙文書・図面や電子データといった企業の知的財産であるドキュメントを管理・活用する技術とノウハウを蓄積してきました。

その経験と専門性を生かして、お客さまの課題や目的に応じた文書管理全般をご提案します。

高セキュリティーの自社電子化工場で作業をするため、機密性の高い文書の電子化なども安心です。

また、長年の図面等の電子化ノウハウにより、劣化のひどい文書などの電子化の実績も多数あります。そのままでは失われてしまう大切な情報も、日立ドキュメントソリューションズなら、電子化によって長期の保管、保存を可能にします。

文書管理支援ソリューションについて詳しく

お気軽にお問い合わせください

電機メーカー、化学メーカー、

プラント系製造会社など

電力会社、

上下水道事業者など

地方銀行、系統金融機関、

信用金庫、信用組合など

信託銀行、証券会社、

投資信託顧問会社など

精密機械販売業など

運輸サービス業、

IT系企業など

国公立大学、私立大学など

文書管理の基礎知識から導入・運用までをわかりやすく紹介していきます。

なぜ、導入した方が良いの?

文書管理の基礎知識から文書管理の導入・運用までを分かりやすくご紹介するシリーズがスタートしました。第1回は「理解」編。文書管理とは何か、文書管理を導入する効果などにスポットを当てます。

それなら、導入してみよう!

文書管理を導入・運用するまで、段階的にご説明しながら、ご理解を深めていただくシリーズ。第2回は「納得」編です。具体的なメリット、導入に至ったきっかけなどをご紹介します。

では、どのように進めていくの?

文書管理を導入・運用するまで、段階的にご説明しながら、ご理解を深めていただくシリーズ。第3回は「着手」編です。導入を進めるうえで大事なことなどを分かりやすくご紹介します。

ところで、長く効果的に活用するには?

文書管理の基礎知識から文書管理の導入・運用までを段階的に紹介するシリーズ。最終回は「運用」編です。長く効果的に運用し続けるために欠かせないポイントを分かりやすくご紹介します。

日立ドキュメントソリューションズが2023年6月に独自に行ったアンケートに基づき、文書管理に関する世の中の実態をご紹介します。

お問い合わせ、見積もり依頼はお気軽にご連絡ください。